GS-200RCのテスト ― 2014年04月15日 21:16

ATLUXのほうは、PHD-Guidingのグラフは満足できるものでした。SuperStar IVのほうが、現状不安定で、もう少し調整が必要です。

とりあえず、親子亀でガイドすることにして、OAGを接続リング代わりに望遠鏡に接続しました。0.75Xレデュサーのバックフォーカスは、笠井さんの HPではレンズ後端から像面まで80-90mmとありました。OAG9とEFマウントの光路長の57mmからすると長いので、M42のPENTAXの中間 リングをヤフオクで安く入手して試しました。

結果として、リングなしと一番薄いリングの画像が良く、2番目、3番目のリングでは、明らかに周辺像が崩れます。従ってこの補正レンズのバックフォーカスの最適位置は、57m-70mm程度と考えます。

一番薄い中間リングを入れた、実写結果です。

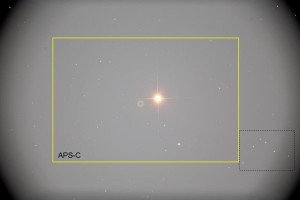

フルサイズは無理の様です。

周辺減光の様子はこんな感じです。

上記の画像の右隅の枠内のアップが以下のようになります。

このreducerはフルサイズは不対応、明るい星が入ると盛大なゴーストが出ます。

若干、残念な結果でした。

接眼部は、ネットで言われているほど酷いものではありません。普通のカメラであれば問題無いと思います。

ネット上で、他社のReducerを使い、良い結果を報告されているものを見かけます。とりあえず、BORGのレデューサーを試してみるつもりです。光路長を十分検討して、中判ヘリコイドが使えるかどうかをチェックするつもりです。

1600mmのRC系の光学で、屈折用のReducerが使えるのかどうかわかりませんが、楽しむつもりで、やっていくつもりです。

コメント

_ entsatunai ― 2014年04月16日 00:28

_ NIKON1957 ― 2014年04月16日 13:12

このReducer/Flattenerの情報が少ないので、何故かと思いました。使ってみて、納得しました。APS-Cだと大丈夫ですが、フルサイズは無理と判断しました。

時間をかけて、仕上げていくつもりです。

_ kats ― 2014年04月16日 15:07

_ NIKON1957 ― 2014年04月16日 19:04

中判ヘリコイドとGS200-RCの組み合わせだと、光路長がぎりぎりの感じなので、十分なテストをしてから試すつもりでした。

貴重な情報ありがとうございます。まさに、M90B(P1.0)×M89B(P1.0)の変換アダプターを考えていました。光路長20mmでギリギリといった感触なので、もしも試させていただけるなら、お願いしたいと思います。

_ kats ― 2014年04月17日 08:52

送付先等、mailをお願いします。

_ NIKON1957 ― 2014年04月17日 20:24

メールをしたいと思いますが、メールアドレスについては、本ブログでメールアドレスを入力して書き込んでいただかくか、もしくはヤフーブログのほうで、内緒での投稿をお願いできればと思います。

もしくは、 katsさんのブログやHPがあれば、そちらから書き込みます。よろしくお願いします。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://ishizuchi1957.asablo.jp/blog/2014/04/15/7276039/tb

貴重なご報告ありがとうございます。やはりーなのかもしれませんが、安価なレデューサーではフルサイズは難しいのかもしれませんね。

接眼部は使えそうだとのことで何よりです。

適当なものが見つかるよう、また楽しみにしております。